martes, 22 de noviembre de 2011

LOS SANTOS EN EL VIRREINATO

En el Perú hubo mayor cantidad de santos y siervos de Dios que en todos los virreinatos españoles. La mayoría apareció entre 1570 y 1660, muchos de ellos coexistiendo en la sociedad limeña, tal como fue el caso de San Martín de Porres, San Juan Masías, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y, muy especialmente, Isabel Flores de Oliva, canonizada con el nombre de Santa Rosa de Lima, patrona de América y las islas Filipinas.

Factor activo en el acrecentamiento de la religiosidad virreinal fue el terremoto del 31 de marzo de 1650 en el Cuzco, que dio lugar al culto del Señor de los Temblores, y el del 20 de octubre de 1687, en Lima, que originó la Festividad del Señor de los Milagros.

Factor activo en el acrecentamiento de la religiosidad virreinal fue el terremoto del 31 de marzo de 1650 en el Cuzco, que dio lugar al culto del Señor de los Temblores, y el del 20 de octubre de 1687, en Lima, que originó la Festividad del Señor de los Milagros.

LA SANTA INQUISICIÓN

En el Virreinato Peruano el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció durante el gobierno del virrey Toledo, por real cédula de 25 de enero de 1569. Empezó a funcionar el año siguiente, en 1570. Estuvo bajo la dirección inicialmente de los dominicos y luego de los mercedarios, pero después jesuitas acapararon sus más altas esferas.

La misión de la Inquisición no era otra que combatir a los herejes. En este sentido, sus atribuciones eran las mismas que el tribunal inquisitorial de España. Se buscaba, con esto, preservar la fe católica. En un comienzo, su acción no tenía alcance sobre los indígenas; puesto que solo se condenaba herejía, pero pronto las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro de sus alcances al pueblo nativo. La jurisdicción de la Inquisición Limeña se extendía hasta las audiencias de Charcas, Chile y Quito.

La aplicación de tormentosos castigos corporales eran ejercidos por hermanos de la orden de Santo Domingo, mientras que los de San Juan de Dios se encargaban de cuidar a los enfermos. Este rígido y severo tribunal envió a la hoguera a 40 personas por herejes, mientras que, en conjunto, con el proceso seguidos por otras causas el número de sentenciados llegó a 371, hasta que dejó de funcionar en 1761. Todo esto desenvolvió un sentimiento adverso al tribunal, tal es así que a su supresión, en 1761, se produjeron manifestaciones de contento popular en el ambiente del Perú virreinal, especialmente en Lima.

La misión de la Inquisición no era otra que combatir a los herejes. En este sentido, sus atribuciones eran las mismas que el tribunal inquisitorial de España. Se buscaba, con esto, preservar la fe católica. En un comienzo, su acción no tenía alcance sobre los indígenas; puesto que solo se condenaba herejía, pero pronto las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro de sus alcances al pueblo nativo. La jurisdicción de la Inquisición Limeña se extendía hasta las audiencias de Charcas, Chile y Quito.

La aplicación de tormentosos castigos corporales eran ejercidos por hermanos de la orden de Santo Domingo, mientras que los de San Juan de Dios se encargaban de cuidar a los enfermos. Este rígido y severo tribunal envió a la hoguera a 40 personas por herejes, mientras que, en conjunto, con el proceso seguidos por otras causas el número de sentenciados llegó a 371, hasta que dejó de funcionar en 1761. Todo esto desenvolvió un sentimiento adverso al tribunal, tal es así que a su supresión, en 1761, se produjeron manifestaciones de contento popular en el ambiente del Perú virreinal, especialmente en Lima.

LAS UNIVERSIDADES

La enseñanza propiamente superior se brindaba en las universidades. La enseñanza universitaria en el Perú se inauguró en 1551 con la fundación de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, por obra de los dominicos, la que es considerada la institución de educación superior más antigua del continente americano, y la primera universidad de América que fue oficial y solemnemente constituida, es decir, con todas las formalidades reales y canónicas exigidas en la época.

Otras importantes universidades fundadas en el Perú virreinal fueron:

Otras importantes universidades fundadas en el Perú virreinal fueron:

- Universidad de San Antonio de Abad en el Cuzco, en 1598.

- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en 1677.

- Universidad de San Agustín de Arequipa, en 1714.

- Universidad de Chuquisaca (alto Perú), en 1634

- Universidad de Córdoba, en 1664.

- Universidad de Santiago, en 1738.

- Universidad de Santa fe de Bogotá

LA IMPRENTA EN EL VIRREINATO

Contribuyeron a la educación, como a la difusión de la cultura en el virreinato peruano, la instalación de la imprenta, en Lima, en 1581, a cargo de Antonio Ricardo. En 1583, previas licencias respectivas, se publicó el primer libro, Doctrina cristiana y catecismo para la instrucción de los indios, escrito en tres idiomas: español, quechua y aimara (consagrado como el primero de su género en América). Otras publicaciones aparecieron en 1594, en tiempos del virrey Hurtado de Mendoza, con motivo de la captura del pirata Hawkins.

Los inicios fueron restringidos pues solo se podía imprimir con el permiso y conocimiento de La Corona. Las obras trataban generalmente sobre temas religiosos y gramática quechua. En el siglo XVII la imprenta aumenta su producción y se imprimen libros de interés médico y crónicas históricas; pero cobraría importancia años después con el ingreso del periodismo.

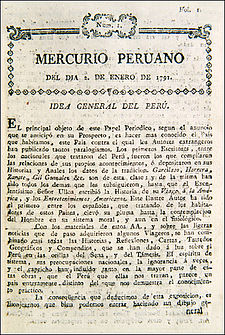

El periodismo propiamente dicho, hace su aparición en la segunda mitad del siglo XVII, con La Gaceta de Lima, que apareció en 1744, su finalidad informativa fue de carácter local, sin proyecciones a mayor ámbito virreinal y solo se publicó hasta 1777. Pero el primer diario, en toda su extensión de la palabra, lo fundo un joven de 26 años llamado Jaime Bauzate y Meza en 1790; se llamó El Diario de Lima, Erudito y Comercial, el cual insertaba en sus páginas variadas noticias, informaciones y avisos (considerado la primera publicación del continente). Al año siguiente en 1791, se fundó el periódico más importante en su jerarquía intelectual, cultural y patriótica, El Mercurio Peruano, auspiciado por La Sociedad de Amantes del País y gran difusor de las ideas de la ilustración. Le siguen El Peruano, El Satélite del Peruano, La Gaceta del Gobierno de Lima, El Peruano Liberal, El Verdadero Peruano, El Argos Constitucional, El Investigador; que fueron los periódicos que circularon casi al terminar el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII; todos ellos difundieron las ideas liberales de la ilustración, convirtiéndose en los voceros de la actividad independiente.

Los inicios fueron restringidos pues solo se podía imprimir con el permiso y conocimiento de La Corona. Las obras trataban generalmente sobre temas religiosos y gramática quechua. En el siglo XVII la imprenta aumenta su producción y se imprimen libros de interés médico y crónicas históricas; pero cobraría importancia años después con el ingreso del periodismo.

EXPEDICONES CIENTÍFICAS

El interés por América del Sur se robusteció con la ilustración, en los círculos científicos de Europa. Otros viajeros que llegaron al Perú a realizar estudios, fueron al marino español Alejandro Malaspina, quien hizo un viaje alrededor del mundo, y que en su estancia en la costa peruana, en 1790, hizo estudios geográficos y climatológicos de esta importante región.

En 1778, los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pabón, en compañía del francés Dombey, exploraron casi todo el territorio peruano por un lapso de largos once años, descubriendo y clasificando nuevas plantas desconocidas por la ciencia, con un aporte extraordinario a la botánica, dentro de los lineamientos taxonómicos del sabio sueco Linneo.

En 1778, los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pabón, en compañía del francés Dombey, exploraron casi todo el territorio peruano por un lapso de largos once años, descubriendo y clasificando nuevas plantas desconocidas por la ciencia, con un aporte extraordinario a la botánica, dentro de los lineamientos taxonómicos del sabio sueco Linneo.

EXPEDICIONES CIENTÍFICAS

Hacia fines del siglo XVIII, llegó al Perú el humanista y naturalista sueco Tadeo Haënke, quien realizó numerosos viajes por el territorio de la colonia, e hizo observaciones geográficas, geológicas, botánicas y demográficas, y asimismo investigaciones sobre el pasado del Perú. Haënke se interesó sobre todo por la población indígena y exploró algunos ríos de la selva como el Marañón.

A principios del siglo XIX, casi al fin de la época colonial, llegó al Perú, procedente de Alemania, el sabio Alejandro de Humboldt.

Humboldt realizó en el Perú, investigaciones geográficas, geológicas, climatológicas, y en general de Ciencias Naturales. Fue el primero que se percató de las razones científicas de la baja temperatura del mar de la costa peruana, de la sequedad y desertificación de la costa, atribuyéndola a una corriente marina de aguas frías que procedía del Polo Sur, corriente que en honor a su descubridor y a partir de esa fecha recibió el nombre de "Corriente de Humboldt". El mismo sabio descubrió y señaló científicamente la importancia del guano de islas como fertilizante natural.

A principios del siglo XIX, casi al fin de la época colonial, llegó al Perú, procedente de Alemania, el sabio Alejandro de Humboldt.

Humboldt realizó en el Perú, investigaciones geográficas, geológicas, climatológicas, y en general de Ciencias Naturales. Fue el primero que se percató de las razones científicas de la baja temperatura del mar de la costa peruana, de la sequedad y desertificación de la costa, atribuyéndola a una corriente marina de aguas frías que procedía del Polo Sur, corriente que en honor a su descubridor y a partir de esa fecha recibió el nombre de "Corriente de Humboldt". El mismo sabio descubrió y señaló científicamente la importancia del guano de islas como fertilizante natural.

LITERATURA VIRREINAL

Las primeras manifestaciones literarias del Perú virreinal recibieron marcada influencia renacentista e italiana, expresada en los depurados modelos grecolatinos en prosa y verso (gusto aristocrático). Luego, el florecimiento de la literatura española entre los siglos XVI y XVII, el llamado siglo de oro, sentaron su influencia sobre las letras peruanas, pero sus características, al fusionarse con el espíritu del Perú colonial, dieron resultados que prestigian a la literatura mestiza.

Los principales representantes fueron:

Los principales representantes fueron:

- Inca Garcilaso de la Vega, autor de la célebre obra Los comentarios reales de los incas y La florida del inca.

- Juan Espinosa Medrano, su obra titula Apología a favor de Don Luis de Góngora y Argote.

- Antonio de León Pinelo, autor de Paraíso en el Nuevo Mundo.

- Pedro Peralta y Barnuevo, escribió numerosas obras de las que se destaca Lima Fundada.

- Amarilis, desconocida poeta huanuqueña, que escribiera Epístola a Belardo (dirigida al dramaturgo español Lope de Vega)

- Diego de Hojeda, autor de La Cristiada.

- Juan del Valle y Caviedes, autor de Diente del Parnaso.

- Pedro de Oña, autor de Arauco Domado.

- Juan de Miramontes y Zuazola, autor de Armas Antárticas.

- Diego Dávalos Figueroa, autor de Miscelánea Austral.

- Otros destacables literatos coloniales fueron: Juan Dávalos de Ribera, Sancho de Ribera, Toribio Rodrigues de Mendoza, José Eusebio del Llano Zapata, Pablo de Olavide y José Hipólito Unanue.

EL MERCURIO PERUANO

Mercurio Peruano fue un periódico bisemanal publicado en Lima entre 1791 y 1795 y que fue ampliamente difundido por gran parte de Hispanoamérica hasta el siglo XIX. Fue editado por un grupo de jóvenes intelectuales pertenecientes a la Sociedad de Amantes del País, entre los que destacaron Hipólito Unanue, José Baquíjano y Carrillo y José Rossi y Rubí. Fue la segunda publicación creada para Lima, pero aún así fue el más importante periódico editado en el Perú.

Ya bajo la época republicana, se editaron otras dos publicaciones con el mismo nombre, aunque con otro cariz:

Ya bajo la época republicana, se editaron otras dos publicaciones con el mismo nombre, aunque con otro cariz:

- Un diario de tendencia conservadora, publicado en Lima de 1827 a 1834 y de 1839 a 1840, y que tuvo entre sus colaboradores a José María de Pando, Felipe Pardo y Aliaga, José Joaquín de Mora y José Pérez de Vargas.

- Una revista mensual de ciencias sociales y letras, fundada por Víctor Andrés Belaunde en 1918. Continuó publicándose aún después de la muerte de su fundador y evolucionó desde un liberalismo racionalista hacia un catolicismo pugnaz.

ARQUITECTURA VIRREINAL

La arquitectura virreinal alcanzó su máxima expresión en la edificación de iglesias, claustros, casas y mansiones señoriales, y en menor medida fortalezas y cuarteles. Su desarrollo fue incentivado fundamentalmente por la actividad religiosa, la cual construyó catedrales, claustros y conventos urbanos y rurales, dispersos por toda su geografía. La mayoría de las iglesias de fines del siglo XVI poseían planta gótico-isabelina con nave alargada y separada por presbiterio o capilla mayor por un gran arco denominado toral. Sin embargo, son pocos los ejemplos de arquitectura del siglo XVI. Algunas casas-patio de Lima y Cuzco, y ciertas iglesias en provincia son la única muestra de las construcciones de aquella época. Del siglo XVI destacan la casa de Jerónimo de Aliaga en Lima, La Merced en Ayacucho, la Iglesia de San Jerónimo en Cuzco y la Asunción en Juli, Puno.

El siglo XVII estuvo marcado por la llegada del barroco. Este estilo arribó al Perú en un momento de gran madurez artística de los alarifes afincados en el Perú. La reinterpretación del estilo y su adaptación al medio local hicieron de la arquitectura virreinal peruana una expresión nueva y original del barroco americano. Mientras el barroco se afianzaba, en el Perú hubo un cambio en la construcción y diseño de las naves. Las iglesias dejarían las plantas isabelinas y se adaptaron a la cruz latina con bóveda de cañón y cúpulas en el crucero. Son ejemplo del barroco San Francisco el viejo, Iglesia de las Trinitarias, Iglesia de La Merced, la Portada del Perdón de la Catedral de Lima, Santo Domingo, San Francisco, Santa Catalina en Cuzco, etc. A este estilo también pertenece el Palacio de Torre Tagle. Otro estilo que tuvo mucha aceptación en el Perú virreinal fue el churrigueresco, ejemplos de esto lo constituyen los templos de San Agustín y San Marcelo en Lima así como los retablos en pan de oro de muchas de las iglesias virreinales del Perú.

ARQUITECTURA VIRREINAL

En la segunda mitad del siglo XVIII aparece el rococó por influencia francesa, en el virreinato; dejando ejemplos de su estilo, la iglesia de las nazarenas y la Quinta Presa en Lima; la Casa del Almirante en Cuzco, etc. Al final del siglo XVIII surge el estilo arquitectónico neoclásico que tuvo su inspiración en los moldes de la Grecia antigua y la roma imperial. Corresponde a este estilo los retablos de la Catedral de Lima, la fachada de la iglesia de San Pedro, el altar mayor de la Iglesia de San Francisco, etc.

En las ciudades, la vivienda tuvo una fuerte influencia peninsular, especialmente andaluza. Fueron casas de uno o dos pisos, con un zaguán en el ingreso. Usualmente, este zaguán permanecía abierto todo el día pues a él llegaban los vendedores ambulantes o las visitas. Un patio dominaba el ingreso rodeado de los dormitorios y habitaciones principales. En el primer piso se encontraba la sala que usualmente conectaba a un segundo patio y finalmente a la cocina. Muchas casas en Lima tuvieron huertas en las que cultivaban productos de pan llevar. Las casas de dos pisos tuvieron usualmente un balcón cerrado por donde se podía observar la calle. En el siglo XVI y XVII estos balcones poseían celosías, a fines del XVIII y principios del XIX se construyeron bajo los cánones del neoclasicismo y del estilo imperio, imponiéndose el uso de ventanas de guillotina, como se puede apreciar en la Casa de Osambela en Lima. Los balcones de Lima le confirieron a esa ciudad una personalidad propia, ya que en ninguna ciudad americana existieron tantos balcones como en la capital del Virreinato del Perú.

En las ciudades, la vivienda tuvo una fuerte influencia peninsular, especialmente andaluza. Fueron casas de uno o dos pisos, con un zaguán en el ingreso. Usualmente, este zaguán permanecía abierto todo el día pues a él llegaban los vendedores ambulantes o las visitas. Un patio dominaba el ingreso rodeado de los dormitorios y habitaciones principales. En el primer piso se encontraba la sala que usualmente conectaba a un segundo patio y finalmente a la cocina. Muchas casas en Lima tuvieron huertas en las que cultivaban productos de pan llevar. Las casas de dos pisos tuvieron usualmente un balcón cerrado por donde se podía observar la calle. En el siglo XVI y XVII estos balcones poseían celosías, a fines del XVIII y principios del XIX se construyeron bajo los cánones del neoclasicismo y del estilo imperio, imponiéndose el uso de ventanas de guillotina, como se puede apreciar en la Casa de Osambela en Lima. Los balcones de Lima le confirieron a esa ciudad una personalidad propia, ya que en ninguna ciudad americana existieron tantos balcones como en la capital del Virreinato del Perú.

ESCULTURA EN EL VIRREINATO

La escultura, al igual que todas las artes, fue introducida al virreinato peruano por la iglesia. La escultura virreinal produjo obras maestras, tanto por las delicadeza y minuciosidad en los detalles, como por la magnifica expresión del conjunto. Se esculpieron, mayormente, imágenes religiosas, para embellecer los altares, en los que predominaba el dorado y la policroma; igualmente, otras estatuas de santos, como aquellas que adornan las fachadas de los templos, a la vez de altares, púlpitos y confesionarios. En todos los casos se empleó mayormente, la madera y excepcionalmente la piedra. La presencia de maestros españoles durante el siglo XVI y principios del XVII consolidó a Lima como importante fuente de producción escultórica.

ESCULTURA EN EL VIRREINATO

Entre las más importantes escultures del virreinato figuran Juan Martínez de Arrona, excelente ebanista especializado en cajonería religiosa. Su obra más importante es la Cajonería de la Catedral (1608) realizada bajo los cánones del renacimiento pues debía armonizar con el estilo de Francisco Becerra, alarife de la catedral. Otro importante escultor fue Pedro de Noguera, autor de la Sillería de la Catedral (1532), acaso la obra escultórica más bella de Lima construida en el siglo XVII. De los talleres del andaluz Juan Martines Montañéz (1568-1649) destaca el retablo del Monasterio de la Concepción (actualmente se encuentra en la Catedral de Lima). Este gran retablo describe en sus relieves la vida San Juan Bautista y fue enviado, desde Sevilla, durante 15 años a la Ciudad de los Reyes (1607-1622).

Otra obra importante es la escultura de Melchor Caffa titulada "El tránsito de Santa Rosa" (1699). De origen maltés, Caffa se educó en Roma, por lo que la obra en honor a la santa peruana posee bastante parecido con la Santa Teresa de Bernini.

En el siglo XVII, ocupa un lugar especial la obra del mestizo Baltazar Gavilán. Con un manejo exquisito del barroco, sus obras imprimen un realismo sin precedentes en la plástica peruana. Destacan La dolorosa realizada para el convento de San Francisco y La Muerte, para la iglesia de San Agustín. De 1.95 m, esta escultura representa el fin de la vida (esqueleto con un arco y flecha en la mano) y según una tradición de Ricardo Palma fue el mismo Gavilán víctima de esta obra, pues, cuenta la leyenda, que tras una pesadilla el autor se levantó y a media luz se encontró con la horrible figura de "La muerte", muriendo de la impresión.

Otra obra importante es la escultura de Melchor Caffa titulada "El tránsito de Santa Rosa" (1699). De origen maltés, Caffa se educó en Roma, por lo que la obra en honor a la santa peruana posee bastante parecido con la Santa Teresa de Bernini.

En el siglo XVII, ocupa un lugar especial la obra del mestizo Baltazar Gavilán. Con un manejo exquisito del barroco, sus obras imprimen un realismo sin precedentes en la plástica peruana. Destacan La dolorosa realizada para el convento de San Francisco y La Muerte, para la iglesia de San Agustín. De 1.95 m, esta escultura representa el fin de la vida (esqueleto con un arco y flecha en la mano) y según una tradición de Ricardo Palma fue el mismo Gavilán víctima de esta obra, pues, cuenta la leyenda, que tras una pesadilla el autor se levantó y a media luz se encontró con la horrible figura de "La muerte", muriendo de la impresión.

PINTURA EN EL VIRREINATO

En la etapa inicial del virreinato la pintura recibió, aparte de la evidente influencia española, una determinada influencia italiana, debido a la llegada de muchos artistas de ese país al Perú. El primer italiano en llegar fue el jesuita Bernardo Bitti, quien desde 1575, difundió su obra por todo el virreinato, a pesar de que su taller se encontraba en Lima. Con la llegada de Bitti se produce la época de mayor auge de la influencia del renacimiento italiano en el virreinato. Junto al maestro jesuita Bernardo Bitti destacan, dentro de la corriente italiana llegada al Perú, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro.

Con los años la influencia del barroco llegó al virreinato peruano con las pinturas encargadas por el convento de Santo Domingo al gran pintor sevillano Miguel Güelles. Sus obras reunidas bajo la serie La muerte de Santo Domingo tuvo un impacto profundo en el medio limeño, pues su naturalismo e idealismo fueron las características comunes en las pinturas locales del siglo XVII. En este siglo la proliferación de aristas españoles propició la apertura de varios talleres no solo en Lima, sino también en las principales ciudades del virreinato peruano. Estos talleres tuvieron en Zurbarán (artista español, 1598-1664) uno de sus principales referentes. Muchos de sus cuadros fueron copiados o sirvieron de molde para nuevas producciones. De igual manera, algunas de sus obras llegaron al Perú y fueron motivo de orgullo y satisfacción para la orden religiosa que lo había encargado (En Lima algunas de sus obras se pueden apreciar en el iglesia de la Buena Muerte).

Con los años la influencia del barroco llegó al virreinato peruano con las pinturas encargadas por el convento de Santo Domingo al gran pintor sevillano Miguel Güelles. Sus obras reunidas bajo la serie La muerte de Santo Domingo tuvo un impacto profundo en el medio limeño, pues su naturalismo e idealismo fueron las características comunes en las pinturas locales del siglo XVII. En este siglo la proliferación de aristas españoles propició la apertura de varios talleres no solo en Lima, sino también en las principales ciudades del virreinato peruano. Estos talleres tuvieron en Zurbarán (artista español, 1598-1664) uno de sus principales referentes. Muchos de sus cuadros fueron copiados o sirvieron de molde para nuevas producciones. De igual manera, algunas de sus obras llegaron al Perú y fueron motivo de orgullo y satisfacción para la orden religiosa que lo había encargado (En Lima algunas de sus obras se pueden apreciar en el iglesia de la Buena Muerte).

lunes, 21 de noviembre de 2011

SOCIEDAD AMANTES DEL PAÍS

Los finales del siglo XVIII fueron épocas de inquietud académica. Fue entonces que un grupo de intelectuales peruanos (de nacimiento o de adpción), movidos por el deseo de conocer más al país, deciden dedicar tiempo, esfuerzo y talento para re-descubrir y mostrarnos al Perú.

Así nació la Sociedad Amantes del País y con ella, El Mercurio Peruano; publicación periódica donde los miembros de la Sociedad compartían sus avances, investigaciones y propuestas.

No pretendemos igualar a los padres de la Patria (a los verdaderos) pero sí seguir sus pasos. Continuar la tarea quiere decir que su legado no quede en el olvido y que su ejemplo no se entierre “im-preso” en un papel.

Así nació la Sociedad Amantes del País y con ella, El Mercurio Peruano; publicación periódica donde los miembros de la Sociedad compartían sus avances, investigaciones y propuestas.

No pretendemos igualar a los padres de la Patria (a los verdaderos) pero sí seguir sus pasos. Continuar la tarea quiere decir que su legado no quede en el olvido y que su ejemplo no se entierre “im-preso” en un papel.

martes, 15 de noviembre de 2011

SOCIEDAD DE AMANTES DEL PAÍS

La Sociedad Académica de Amantes del País fue fundada en Lima el año de 1790. Uno de sus principales iniciadores fue el milanés José Rossi Rubí, quien al establecerse en Lima (1786) conoció a José María Egaña, Demetrio Guasque e Hipólito Unanue. Luego de comprobar su común interés por las inquietudes intelectuales de la Ilustración, acordaron formar una Academia Filarmónica.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.

Solicitaron autorización para editar un periódico destinado a difundir las disertaciones académicas, titulado Mercurio Peruano (1791-1794). El propio virrey Francisco Gil de Taboada, le extendió su aprobación (19 de octubre de 1792), a la vista del "acierto e ilustración de las obras" insertas en sus páginas y "la aceptación general que han merecido", y nombró como su protector al alcalde de corte Juan del Pino Manrique.

Ante una interrupción de las sesiones, dos años después los miembros renovaron sus tertulias nocturnas, aumentaron su número y decidieron presentar sus disertaciones por escrito. Se constituyó entonces una Sociedad Económica a semejanza de la Vascongada, y de otras que se formaron en España en tiempos de Carlos III.

Solicitaron autorización para editar un periódico destinado a difundir las disertaciones académicas, titulado Mercurio Peruano (1791-1794). El propio virrey Francisco Gil de Taboada, le extendió su aprobación (19 de octubre de 1792), a la vista del "acierto e ilustración de las obras" insertas en sus páginas y "la aceptación general que han merecido", y nombró como su protector al alcalde de corte Juan del Pino Manrique.

SOCIEDAD AMANTES DEL PAÍS

Según los estatutos debía componerse de 30 académicos, 21 de ellos de Lima. Para ser socio debían pronunciar un discurso que sería aprobado por mayoría. Al incorporarse, el socio pronunciaba otro discurso. Los censores examinaban las producciones y las aprobaban para su publicación. Las armas de la Sociedad eran una pirámide con la inscripción Patria et inmortalitate.

Fueron sus miembros:

Fueron sus miembros:

- José Baquíjano y Carrillo (Cephalio), presidente

- José Rossi Rubí (Hesperióphilo), vice-presidente

- Tomás Méndez Lachica (Teagnes), censor

- Gabriel Moreno, censor

- Hipólito Unanue (Aristio), secretario

- José María Egaña (Hermágoras), tesorero

- Jacinto Calero (Chrisypo), editor

- Francisco Gómez Laguna (Thimeo)

- Francisco Romero (Hiparco)

- Jerónimo Calatayud (Meligario)

- Ambrosio Cerdán y Pontero (Nerdacio)

- Joseph Coquette y Fajardo

- José de Arriz

- Cayetano Belón

- Toribio Rodríguez de Mendoza

- Vicente Morales Duárez

- José Francisco Arrese

- Jose Reymundo Alvarez Levano

La Sociedad en la actualidad

En la actualidad la Sociedad de Amantes del País ha logrado reconstituirse gracias al trabajo continuo de un grupo de destacados profesionales y jóvenes universitarios de la Universidad de Lima, PUCP, UNMSM, Universidad San Martín y UNI, organizados por el catedrático Dr. Walter Brunke Ríos, actual Presidente de la Sociedad Amantes del País. www.sociedadamantesdelpais.org

Suscribirse a:

Entradas (Atom)